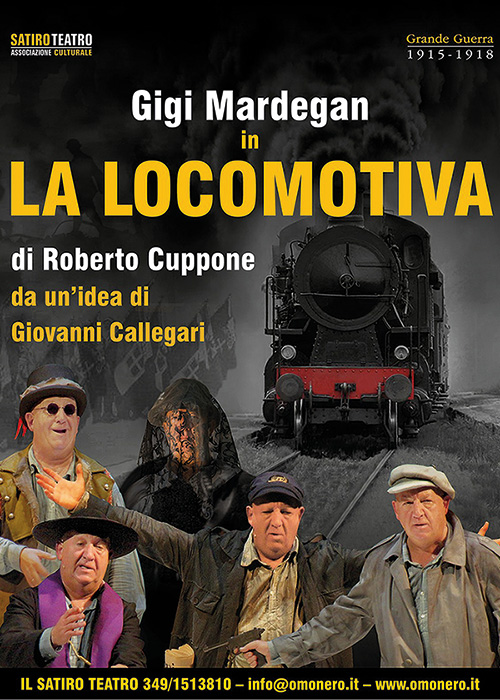

La locomotiva

La ballata del barcaro

3 Febbraio 2016

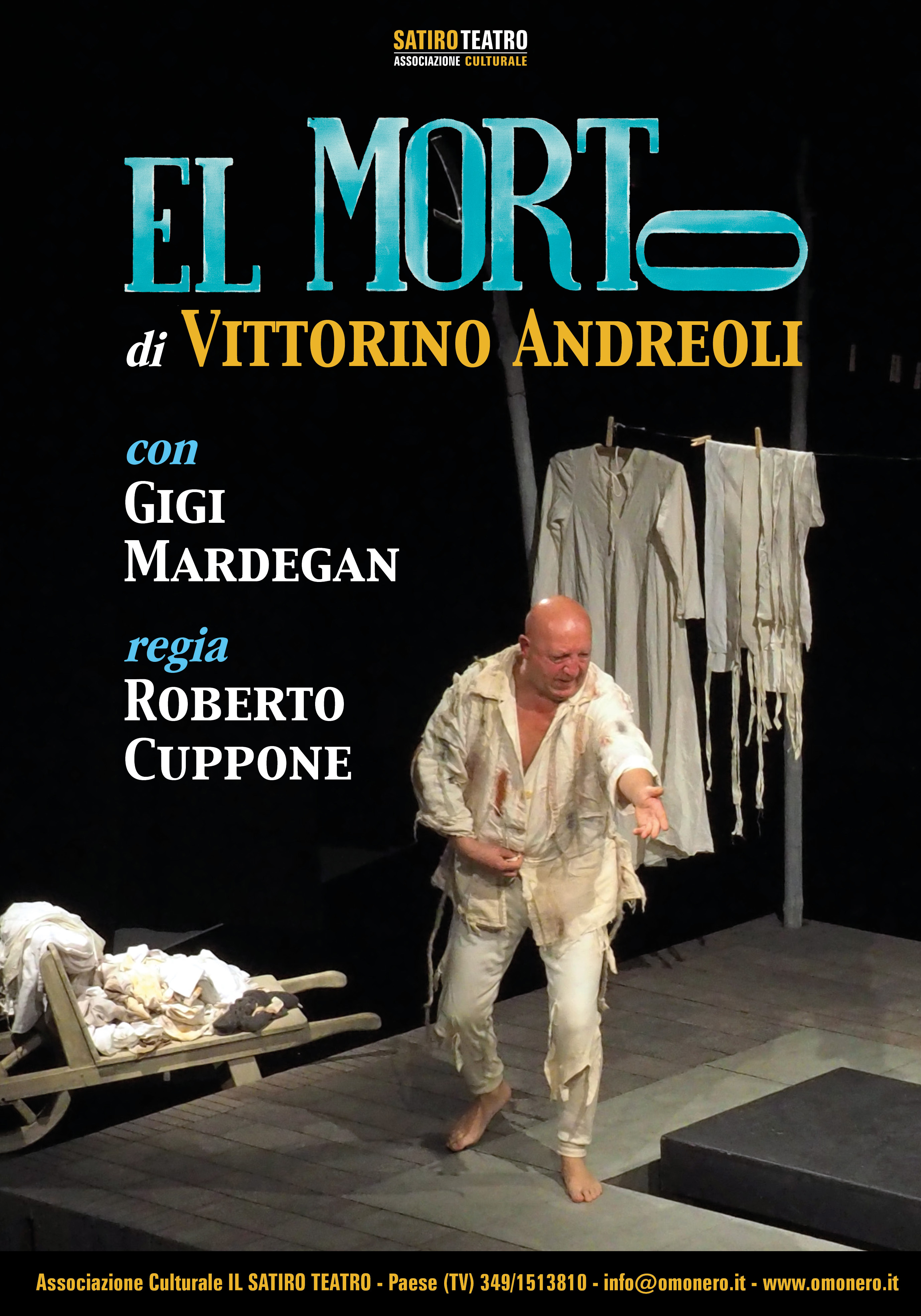

El Morto

19 Ottobre 2017VIDEO PROMO spettacolo

“Cammina ancora / cammina ch’io ti possa accompagnare

o seguire o guidare o condurti a condurmi / dove ancora non sappiamo”

(Giovanni Callegari, Il tessitore di stracci)

Drammaturgia e regia di Roberto Cuppone

Con Gigi Mardegan

CAST

Ideazione, consulenza storica e iconografica: GIOVANNI CALLEGARI

Scenografie: STEFANO MERLO

Costumi: ANTONIA MUNARETTI

Costruzioni: DINO ZORZENON

Operatori luci-musiche: ALBERTO ADUSTINI, DANIELE CONTE, LUPO CALABRETTO

COMMENTO

Nel mezzo della campagna veneta, appena fuori di una stazione spersa nella nebbia, lungo i binari della più lunga e commovente processione della storia italiana, quella per il Milite Ignoto: che cos’hanno in comune una Donna in lutto, contadina, poi operaia di guerra e ora disperata “recuperante”? Un militante Anarchico in fuga, tentato dal gesto estremo, fra utopia e terrorismo? Un Cappellano militare cui la guerra ha lasciato profonde ferite nell’anima e gli ha fatto scoprire che prima di tutto viene la pietà? Un Cieco di guerra venditore di oroscopi e un po’ poeta? Hanno bisogno di lasciarsi alle spalle l’orrore della guerra, perché l’Italia è ormai un’altra. Raccontano la voglia di ripartire: dalla nuova condizione della donna, dalle conquiste del lavoro per il lavoro, da una fede meno parolaia e più misericordiosa, da un corpo pur mutilato e oltraggiato dalla guerra, ma forse per questo ancora più vivo e profetico. Ieri come oggi, più è duro il passato, più è necessario guardare avanti; e far ripartire la locomotiva.

COMMENTO TRIBUNA

Commento a “LA LOCOMOTIVA” di Giovanni Callegari, ideatore e consulente storico dello spettacolo scritto e diretto da Roberto Cuppone e interpretato da Gigi Mardegan.

Un treno si ferma nel mezzo della campagna veneta. E’ un treno atteso dalla moltitudine perché trasporta dei simboli, una storia, delle attese. Al macchinista che lo guida non resta che scendere e cercare di riavviare la locomotiva, ventre di fuoco e acciaio nervoso costretto all’immobilità dal destino o da qualche recondito meccanismo.

Alcune persone si avvicinano, in sequenza. Si sostituiscono l’una all’altra nel dialogo col macchinista senza riconoscersi, senza incrociarsi, senza neppure sfiorarsi nell’esistenza, avendo come unico riferimento comune l’attesa della locomotiva che appartiene, loro malgrado, alla narrazione di ciascuno. Sono loro a cercare la locomotiva (e il dialogo con chi la conduce), anche se si aspettavano che fosse la potente macchina a coinvolgerli e ad inglobarli in una storia collettiva e in un grande movimento rituale. Una donna in gramaglie, un anarchico battuto dal tempo, un cappellano militare atterrato dalla storia, un cieco visionario di fortune e destini che non distingue tra gli opposti e che frequenta le incertezze del grigio perenne.

La locomotiva che aspettavano è ferma e consente loro un dialogo sofferto e liberatorio, mentre milioni di altri la vedono solo sfrecciare nel suo compito retorico ed organizzato, sociale ed identitario. Il treno del milite ignoto sfila attraverso il nordest per portare a Roma un pezzetto della guerra passata: una vita che contenga tutte le vite di una nazione, una morte che si possa considerare comune e leggera, dovuta e necessaria.

Deve correre veloce, su una macchina potente, chè se si ferma può essere osservata meglio, ragionata, interrogata: è quello che succede ai protagonisti che se la ritrovano davanti e la fanno quasi scomparire, ridimensionandola, nelle trame drammatiche delle proprie esperienze individuali.

Un gioco articolato di metafore e di verità sui grandi movimenti della storia e del presente, sul desiderio di una socialità nuova, inclusiva, collettrice ed ospite di narrazioni vitali e non più distillatrice di simboli a qualsiasi costo. E se riparte, prenderà la medesima direzione?

NOTE STORICHE

Nel 1920 il colonnello Giulio Douhet, sulla scorta di analoghe iniziative già attuate in Francia e in altri Paesi coinvolti nella Grande Guerra, propose di onorare i caduti italiani le cui salme non fu possibile identificare con la creazione di un monumento al milite ignoto a Roma.

Fu quindi deciso di creare la tomba del Milite Ignoto nel complesso monumentale del Vittoriano a Roma. Sotto la statua della dea Roma sarebbe stata tumulata la salma di un soldato italiano sconosciuto, selezionata tra quelle dei caduti della Prima guerra mondiale. La scelta fu affidata a Maria Bergamas, madre del volontario irredento Antonio Bergamas che aveva disertato dall’esercito austriaco per unirsi a quello italiano ed era caduto in combattimento senza che il suo corpo fosse mai ritrovato.

Il 26 ottobre 1921, nella basilica di Aquileia, Maria Bergamas scelse il corpo di un soldato tra undici altre salme di caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte. La donna fu condotta di fronte a undici feretri allineati e, dopo essere passata davanti ad alcuni di essi, non riuscì a proseguire nella ricognizione e gridando il nome del figlio si accasciò al suolo davanti a quello che divenne il feretro prescelto, che fu in seguito collocato sull’affusto di un cannone e, accompagnato da reduci decorati con la medaglia d’oro al valor militare, fu deposto su un carro ferroviario appositamente disegnato.

Le altre dieci salme rimaste ad Aquileia furono tumulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano, nella “Tomba dei dieci militi ignoti”, realizzata dall’architetto Guido Cirilli.

Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Roma, passando per Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi, Orvieto in modo che presso ciascuna stazione la popolazione avesse modo di onorare il caduto simbolo. Furono moltissimi gli Italiani che attesero, a volte anche per ore, il passaggio del convoglio al fine di poter rendere onore al caduto. La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re Vittorio Emanuele III d’Italia in testa, e le bandiere di tutti i reggimenti mossero incontro al Milite Ignoto, che da un gruppo di decorati di medaglia d’oro fu portato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma venne posta nel monumento il 4 novembre 1921.

RECENSIONI

Recensione Non solo Cinema

“La Locomotiva” trasporta la prosa proposta dal Satiro

Il treno di Mardegan. Quando la guerra non è solo un brusio

Il treno di Mardegan viaggia nella nebbia sui binari della storia